March 30 , 2023

Bernard Gainot

Né à Nyon, dans le pays de Vaud en Suisse, Benjamin-Sigismond Frossard fait sa scolarité élémentaire à Lausanne, avant de poursuivre ses études à l’Académie de Genève. À la sortie, il est consacré pasteur en 1777. Il s’installe ensuite à Lyon pour y exercer sa charge. Il ne tarde pas à s’engager dans le combat abolitionniste et devient membre de la Société française des Amis des Noirs puis, au soir de sa vie, de la Société de la morale chrétienne.

À Lyon, outre son ministère, Frossard a également une activité mondaine et est membre de plusieurs sociétés savantes. Parmi ses relations, on rencontre notamment le banquier philanthrope Benjamin Delessert, le jeune Jean-Baptiste Say, le journaliste Jean-François Blot qui le présente à Brissot, journaliste et activiste politique, leader des républicains libéraux, en 1782.

De décembre 1784 au début de juin 1785, il fait un voyage en Angleterre, déterminant pour son futur engagement dans la cause anti-esclavagiste. Il y rencontre des abolitionnistes de la première heure, comme Thomas Clarkson ou Granville Sharp. Il visite des bateaux de traite. Il fréquente également le pasteur Hugh Blair, dont il avait traduit les Sermons en 1784.

À son retour, il prépare son grand œuvre La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée publié à Lyon en 1789. Le titre n’est pas sans rappeler l’ouvrage Some historical account of Guinea (1771) du quaker Anthony Benezet, habitant de Philadelphie, initiateur du mouvement abolitionniste moderne.

L’ouvrage se divise en deux tomes. Le premier décrit la réalité de la traite et de l’esclavage ; le second en discute les fondements et prône leur disparition. Fervent admirateur de Jean-Jacques Rousseau, on retrouve la trame de sa pensée : le « nègre » est naturellement bon, c’est l’institution civile de l’esclavage qui corrompt sa « nature », mais il est susceptible d’un progrès moral par le biais de la religion. La base de son argumentaire, c’est le monogénisme : « Elle [la religion] nous apprend qu’ayant une origine commune, il n’existe aucune différence dans leur constitution primitive. »

Tout comme Benezet, il insère un plaidoyer pour une nouvelle colonisation de l’Afrique, qui remplacerait le trafic et la déportation des êtres humains par des établissements libres, fondés sur le travail volontaire. Frossard cherche d’abord à convaincre les propriétaires d’esclaves, que leur intérêt, tout comme leur sécurité, est dans une abolition graduelle de l’esclavage. Par ailleurs, il se prononce pour une indemnisation des maîtres, pour compenser leur perte.

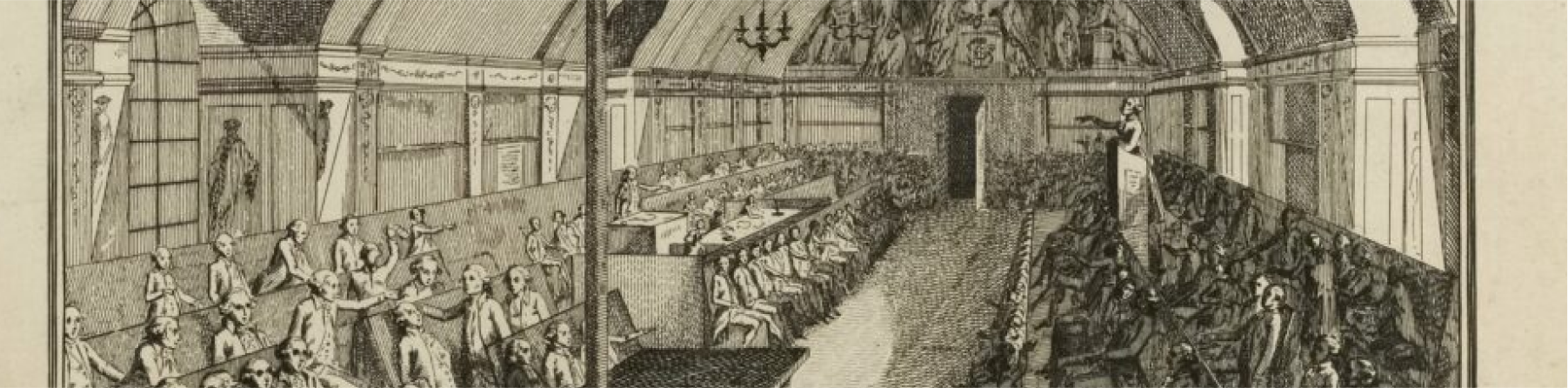

Avec son ouvrage comme document de recommandation, Frossard adhère à la Société des Amis des Noirs, qui connaît alors une grande notoriété. Le 12 décembre 1792, il présente à la Convention une Adresse sur l’abolition de la traite des nègres, qui reprend les principaux éléments de son écrit.

Parallèlement, Benjamin-Sigismond Frossard entame une carrière politique à Lyon. Le 12 décembre 1789, il fonde une et est élu administrateur du district lyonnais. Il se consacre à l’édification de l’Institut de Lyon, établissement public d’éducation faisant suite à la scolarité secondaire, où il est professeur de morale et de droit naturel. Frossard et ses amis, des réformateurs libéraux, affrontent des jacobins radicaux. La situation dégénère et la ville glisse vers la guerre civile. Le 2 mai 1793, Frossard démissionne de sa charge administrative, et juge plus prudent de se retirer à Clermont-Ferrand, où il séjourne avec sa famille jusqu’en février 1795.

Il part ensuite à Paris, où il réside de février 1795 à février 1809. Avec Lanthenas, il est impliqué dans les projets de relance des activités de la Société des Amis des Noirs, qui voient leur aboutissement en novembre 1797. Il est alors l’une des personnalités les plus en vue du mouvement abolitionniste, qui ne résiste pas, toutefois, à ses divisions internes et à l’hostilité de Bonaparte à son égard.

Par ailleurs, Frossard fréquente assidument le milieu des protestants parisiens et est donc associé à l’organisation du culte sous l’égide de l’État entre 1802 et 1808. En 1808, trois facultés de théologie réformée sont créées : Strasbourg, Genève et Montauban. Les dirigeants de la faculté de Montauban font appel à Frossard pour l’organiser. Il quitte Paris pour Montauban en avril 1809 pour y occuper les fonctions de doyen de l’institution et de professeur de droit naturel.

En avril 1814, il salue le retour des Bourbons : le fait que Louis XVIII ait garanti la liberté de conscience dans la Charte y est pour beaucoup. Pendant les Cent Jours, il signe l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, ce qui provoque son remplacement à la tête de la faculté début 1816 ; puis sa radiation de la charge de pasteur. Frossard attribue sa destitution à son militantisme pour la cause des Africains : « ancien et ardent avocat de la cause des malheureux Africains, j’ai applaudi au décret qui abolissait la traite des Noirs. »

En 1821, il traduit l’ouvrage de l’abolitionniste anglais Wilberforce : Le christianisme des gens du monde, mis en opposition avec le véritable christianisme. La même année, il est souscripteur à la Société de la morale chrétienne, qui organise en son sein un Comité contre la traite et l’esclavage, qui renoue avec le mouvement abolitionniste des origines.

À propos de l’auteur

Bernard Gainot est Maître de conférences HDR honoraire en histoire moderne, Université PARIS I Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (IHMC) ENS/Paris1. Ses domaines de recherches sont : l’histoire des sociétés coloniales de la période moderne ; l’histoire impériale, plus particulièrement les conflits dans les espaces coloniaux entre 1763 et 1830 ; et l’histoire politique de l’Europe méditerranéenne (France, Italie, Espagne) entre 1792 et 1830.

Bibliographie

Robert Blanc, Un pasteur du temps des Lumières : Benjamin-Sigismond Frossard (1754-1830), Paris, Honoré Champion, coll. « Vie des huguenots », 2000, 373 p.

Benjamin-Sigismond Frossard, Observations sur l’abolition de la traite des nègres, présentées à la Convention nationale par B.S. Frossard, Paris, 1793, dans La révolution française et l’abolition de l’esclavage, EDHIS (Éditions d’histoire sociale), 10, rue Vivienne, Paris, tome VII, texte 11, 32 p.

Anthony Benezet, Some Historical Account of Guinea, Pinnacle Press, 2017 [1771], 126 p. ; Une histoire de la Guinée, texte établi et présenté par Marie-Jeanne Rossignol et Bertrand Van Ruymbeke, Paris, Publications de la SFEDS (Société française d’étude du Dix-huitième siècle, 2017, 158 p.

All rights reserved | Privacy policy | Contact: comms[at]projectmanifest.eu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.